それぞれの地域が特性に応じて構築

岡山県のCKD・CVD医療連携

国立大学法人 岡山大学

学術研究院医歯薬学域

CKD・CVD地域連携包括医療学

教授

内田 治仁 先生

一般財団法人 津山慈風会

津山中央記念病院

内科主任部長

透析センター長

堀家 英之 先生

腎臓専門医が多い地域と少ない地域

OCKD-NETとMCKD-NETの活動

― 岡山県では現在、図2のように4つのCKD医療連携ネットワークがそれぞれの地域で活動していますね。

堀家先生 はい。同じ岡山県でも、県南のOCKD-NETの取り組みを、人口規模も腎臓専門医数もまったく違う県北の私たちMCKD-NETでやってもうまくいきません。地域のニーズや特性もそれぞれ違いますから、それに応じた活動を模索しながら自立的に作り上げていくことがよいのではないかと考えています。

図2 ■ 岡山県内各地でのCKD医療連携の拡がり( 2020年9月現在)

ネットワーク間では、立ち上げの相談を受けたり、依頼に応じて活動のサポートに入る関係ができている。今後は西のエリアで新たなネットワークの始動が予定されている。

― OCKD-NETの活動について教えてください。

内田先生 2007年にスタートした岡山市のOCKD-NETは、岡山大学 学長 槇野博史先生や、日本腎臓学会 理事長 柏原直樹先生(川崎医科大学 副学長 腎臓・高血圧内科学教授)を中心に、腎臓専門医の「動かなければ何も始まらない」という思いから県で最初に立ち上がったCKD医療連携ネットワークです。

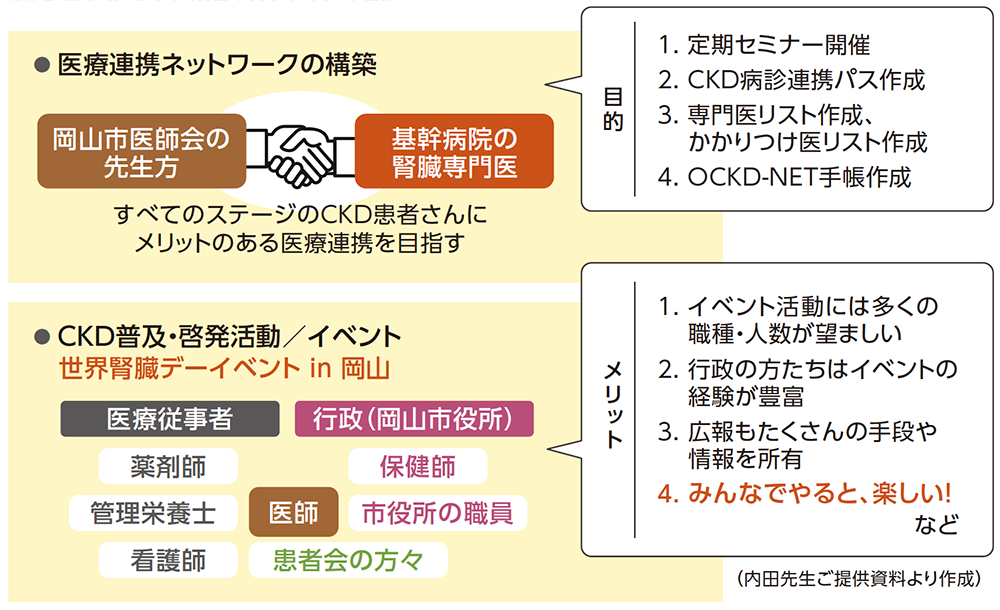

OCKD-NETは、2つの事業を柱に活動してきました(図3)。1つは、岡山市の医師会の先生方と基幹病院の腎臓専門医とのネットワークの構築です。人口約70万人の岡山市は、大学病院を含めた腎臓専門基幹病院が7施設あり、腎臓専門医は10名以上いる地域です。腎臓専門医同士は互いによく知っていますが、かかりつけ医の先生方との関係づくりは、OCKD-NET発足前はあまりできていませんでした。そこで、大事な患者さんを安心して紹介していただくために、腎臓専門医と地域の先生方との顔の見える連携体制構築を柱の1つとして活動を開始しました。

発足前に、医師会の先生方に連携についてアンケート調査を行ったところ、どういう患者さんをどこに紹介するのか、どういう情報がほしいのかがわからないといった回答を多くいただきました。そこで、双方向でスムーズな情報提供を行うために「CKD病診連携パス」を作り、紹介先が一目でわかる「腎臓専門医リスト」と「かかりつけ医リスト」、「OCKD-NET手帳」なども作成してきました。かかりつけ医のリストは医師会にご協力をいただいて2年ごとに更新しています。また、顔の見える連携の強化を目指し、CKD関連の講演を中心とした「定期セミナー」を年に2回行ってきました。紹介基準を記載した資料も作成していますが、今では基準を参照しなくてもスムーズにご紹介いただくことも増えているようです。

OCKD-NETは、2つの事業を柱に活動してきました(図3)。1つは、岡山市の医師会の先生方と基幹病院の腎臓専門医とのネットワークの構築です。人口約70万人の岡山市は、大学病院を含めた腎臓専門基幹病院が7施設あり、腎臓専門医は10名以上いる地域です。腎臓専門医同士は互いによく知っていますが、かかりつけ医の先生方との関係づくりは、OCKD-NET発足前はあまりできていませんでした。そこで、大事な患者さんを安心して紹介していただくために、腎臓専門医と地域の先生方との顔の見える連携体制構築を柱の1つとして活動を開始しました。

発足前に、医師会の先生方に連携についてアンケート調査を行ったところ、どういう患者さんをどこに紹介するのか、どういう情報がほしいのかがわからないといった回答を多くいただきました。そこで、双方向でスムーズな情報提供を行うために「CKD病診連携パス」を作り、紹介先が一目でわかる「腎臓専門医リスト」と「かかりつけ医リスト」、「OCKD-NET手帳」なども作成してきました。かかりつけ医のリストは医師会にご協力をいただいて2年ごとに更新しています。また、顔の見える連携の強化を目指し、CKD関連の講演を中心とした「定期セミナー」を年に2回行ってきました。紹介基準を記載した資料も作成していますが、今では基準を参照しなくてもスムーズにご紹介いただくことも増えているようです。

図3 ■ OCKD-NETの主な活動

「まずは腎臓専門医主体で立ち上げ、地域の先生方が運営に入り、多職種、行政を巻き込んで発展している」と内田先生。

― 土台となる部分をしっかりと構築されたのですね。

内田先生 はい。もう1つの柱は、市民へのCKD普及・啓発活動とイベントへの取り組みです。毎年「世界腎臓デー」には、市内での催しや市役所壁面などへの懸垂幕の設置など、CKDに関する様々な啓発活動を展開しています。当初は医師だけで活動を行っていたのですが、徐々に腎臓病教室に携わる看護師、薬剤師や管理栄養士などのメディカルスタッフ、また、保健師をはじめとした市役所などの行政、さらには患者会も運営に加わってくださり、今では50名にのぼる様々な職種、立場のスタッフがアイデアを出し合って、より充実した取り組みへと発展しています。

OCKD-NETの取り組みは、2021年で14年目に入ります。会員数は年々増加し、かかりつけ医の先生方は設立時の28施設から156施設170名となりました(2020年9月)。内科だけではなく、眼科、産婦人科、泌尿器科、整形外科など、地域のいろいろな専門領域の先生方にご賛同をいただいて活動を続けています。セミナーの回数を重ねるたびに多くの先生方と情報交換をする機会が増え、顔の見える連携も確立されてきたと手応えを感じています。

OCKD-NETの取り組みは、2021年で14年目に入ります。会員数は年々増加し、かかりつけ医の先生方は設立時の28施設から156施設170名となりました(2020年9月)。内科だけではなく、眼科、産婦人科、泌尿器科、整形外科など、地域のいろいろな専門領域の先生方にご賛同をいただいて活動を続けています。セミナーの回数を重ねるたびに多くの先生方と情報交換をする機会が増え、顔の見える連携も確立されてきたと手応えを感じています。

― 次に、MCKD-NETの活動について教えてください。

堀家先生 MCKD-NETは、県北の6つの医師会を対象に、2015年に発足しました。広い面積に対して人口は約24万人とOCKD-NETに比べて少なく、私が津山中央記念病院に赴任した2014年の時点では、腎臓を専門に診られる先生は非常に少ない状況でした。そういった中で、医療連携の会を作れないかと基幹病院の先生から相談を受け、MCKD-NETを立ち上げることとなりました。

専門医が少ない中で適切なCKDの治療を行っていくためには、地域の先生方のご協力を得て、幅広いご意見を聞くことが必要です。MCKD-NETでは、腎臓の治療に携わった経験のある先生だけではなく、一般内科などの開業医の先生にも発足時から幹事に入っていただきました。

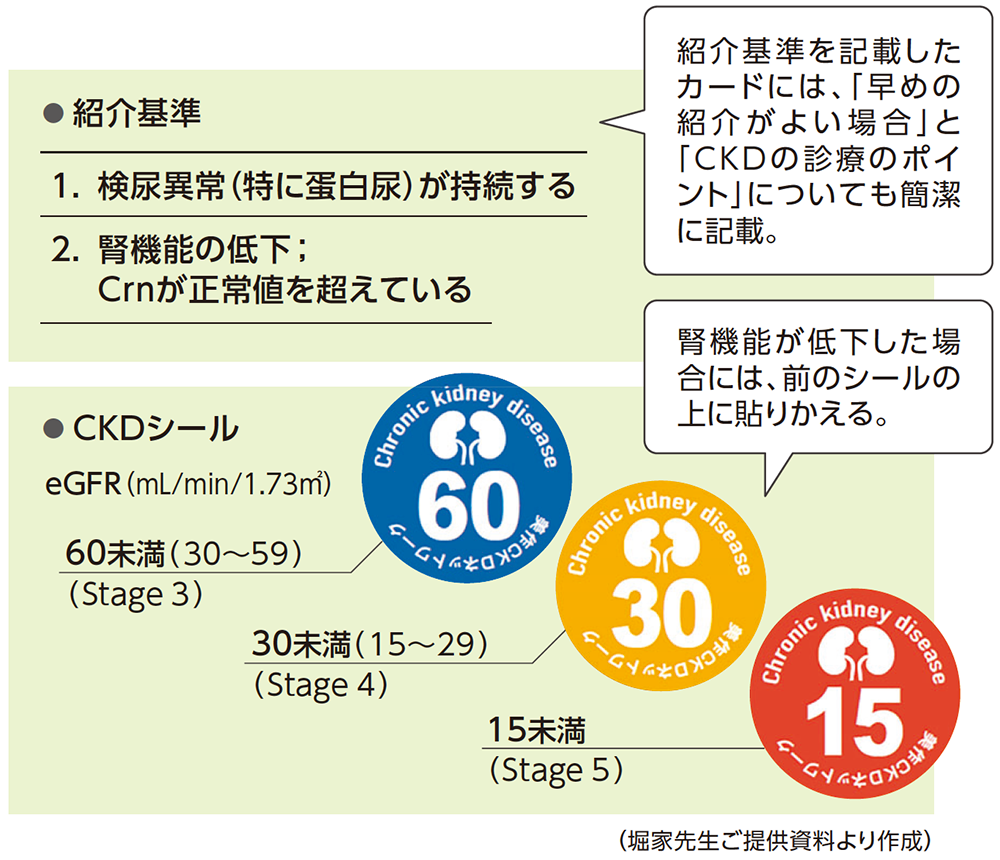

MCKD-NETの特徴は、6つの医師会のすべての先生を対象にアプローチするため、紹介していただきやすい「紹介基準」と「紹介先」を設定したことです。まず、紹介基準はよりわかりやすいものを目指し、日本腎臓学会の紹介基準を参考にしつつ、「検尿異常が持続する」「クレアチニンが正常値を超えている」と紹介しやすいよう簡略化しました(図4)。紹介先は、腎臓専門基幹病院だけではなく、透析施設や以前腎臓疾患の診療に携わっておられた先生方にも協力いただき、できるだけ紹介しやすい環境づくりを目指しました。紹介基準と紹介先は1枚のカードにし、医師会所属のすべての先生にお送りしています。

また、県北地域では腎生検や高度な専門医療が行える施設がないため、それらの治療が必要な患者さんは県南の腎臓専門基幹病院に紹介することになります。しかし、かかりつけ医の先生は、2時間かかる県南まで高齢の患者さんを紹介する必要があるか判断に迷うことがあるため、まず、MCKD-NETの腎臓病受け入れ病院に紹介していただき、そこで患者さんの病態を見極めたうえで、県南に紹介する仕組みとしました。

専門医が少ない中で適切なCKDの治療を行っていくためには、地域の先生方のご協力を得て、幅広いご意見を聞くことが必要です。MCKD-NETでは、腎臓の治療に携わった経験のある先生だけではなく、一般内科などの開業医の先生にも発足時から幹事に入っていただきました。

MCKD-NETの特徴は、6つの医師会のすべての先生を対象にアプローチするため、紹介していただきやすい「紹介基準」と「紹介先」を設定したことです。まず、紹介基準はよりわかりやすいものを目指し、日本腎臓学会の紹介基準を参考にしつつ、「検尿異常が持続する」「クレアチニンが正常値を超えている」と紹介しやすいよう簡略化しました(図4)。紹介先は、腎臓専門基幹病院だけではなく、透析施設や以前腎臓疾患の診療に携わっておられた先生方にも協力いただき、できるだけ紹介しやすい環境づくりを目指しました。紹介基準と紹介先は1枚のカードにし、医師会所属のすべての先生にお送りしています。

また、県北地域では腎生検や高度な専門医療が行える施設がないため、それらの治療が必要な患者さんは県南の腎臓専門基幹病院に紹介することになります。しかし、かかりつけ医の先生は、2時間かかる県南まで高齢の患者さんを紹介する必要があるか判断に迷うことがあるため、まず、MCKD-NETの腎臓病受け入れ病院に紹介していただき、そこで患者さんの病態を見極めたうえで、県南に紹介する仕組みとしました。

図4 ■ MCKD-NETの主な活動

「紹介基準については、幅広い患者さんが来るのではという声も最初はあったが、適切な患者さんを送っていただいている。まず紹介していただくことが大事」と堀家先生。

― 地域の状況に応じた工夫を講じているわけですね。

堀家先生 はい。ほかにも、2019年から腎機能に応じた「CKDシール」の貼付を開始しました。シールはeGFRの値で3種類に色分けして作製し、おくすり手帳の表紙に貼って運用します(図4)。このシールをかかりつけ医の先生に貼っていただくことで、腎機能にそぐわない処方がないか薬局でダブルチェックできることに加え、処方医への注意喚起、患者さんの病識向上、診療連携の普及などを期待しています。

2020年からは、CKDシールの幅広い活用を目指し、保険薬局でも貼付していただけるように運用を見直しました。そのため、シール貼付のルールや患者説明用のマニュアルを作成し、薬剤師会の協力を得てすべての保険薬局にお送りしました。貼付開始にあたっては、患者さんやかかりつけ医とのトラブルを避けるため、薬局での貼付を開始する前に必ずかかりつけ医の先生に同意をいただくことをお願いしています。

コロナ禍でCKDシールの普及活動が十分できていませんが、アンケート調査でも薬局からはCKDシールに多くの賛同をいただいていますので、引き続きこの取り組みが広がるよう努めていきたいと思います。

2020年からは、CKDシールの幅広い活用を目指し、保険薬局でも貼付していただけるように運用を見直しました。そのため、シール貼付のルールや患者説明用のマニュアルを作成し、薬剤師会の協力を得てすべての保険薬局にお送りしました。貼付開始にあたっては、患者さんやかかりつけ医とのトラブルを避けるため、薬局での貼付を開始する前に必ずかかりつけ医の先生に同意をいただくことをお願いしています。

コロナ禍でCKDシールの普及活動が十分できていませんが、アンケート調査でも薬局からはCKDシールに多くの賛同をいただいていますので、引き続きこの取り組みが広がるよう努めていきたいと思います。

■ 岡山県の共通資材「CKD管理ノート2019」

「CKDシール」を参考に、腎機能の値を記したシールを作って運用している。

記事作成日:2021年6月